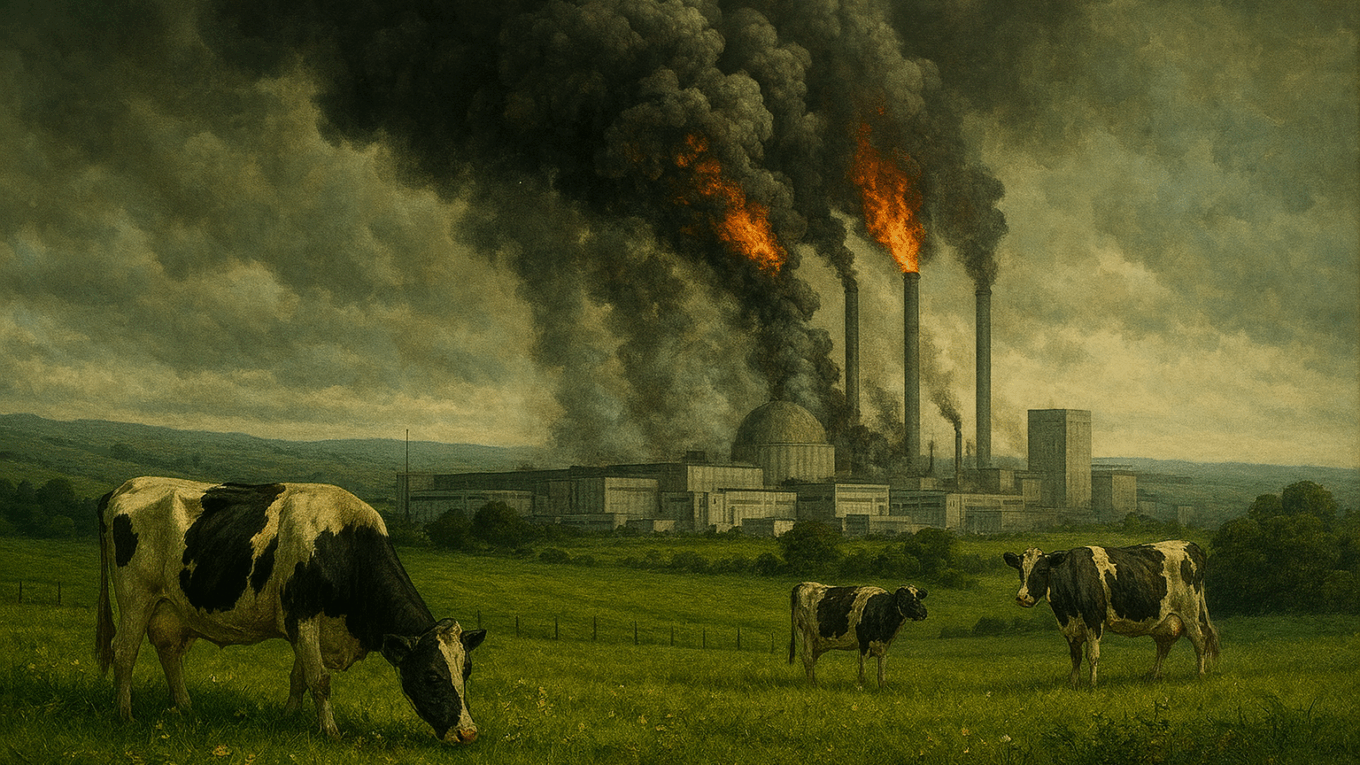

Windscale Nuklearkatastrophe – Der Tag, an dem die Wolke kam

- Oktober 2025

Großbritannien in den 1950ern – eine Nation im Aufbruch, stolz auf ihre neue Rolle als Atommacht. Die Kulisse: eine windige Küste in Cumbria, mit Blick auf die Irische See. Hier, in Windscale, standen zwei graphitmoderierte, luftgekühlte Reaktoren, Pile 1 und Pile 2, die nicht etwa Strom für die Bevölkerung liefern sollten, sondern Plutonium für die britische Atombombe.

Das Projekt war ein Kind des Kalten Krieges. Die USA hatten ihre nuklearen Geheimnisse nach dem Krieg unter Verschluss gehalten, also musste Großbritannien selbst tüfteln. Die Devise: schnell bauen, schnell produzieren – und Sicherheitsfragen später klären. Die Konstruktion war technisch ambitioniert, aber auch riskant: Graphitmoderatoren neigen dazu, sogenannte Wigner-Energie zu speichern, eine Art atomare Spannungsenergie, die sich bei falscher Handhabung schlagartig entladen kann.

Die Betreiber wussten davon, aber im Eifer des Wettrüstens war das Risiko akzeptabel. Schließlich war man überzeugt, dass man die „Entladung“ dieser Energie im Griff hatte. Was sollte schon passieren? Nun ja – wie sich herausstellte, eine ganze Menge.

Am 7. Oktober 1957 begann man in Pile 1 mit einer Routineprozedur: der kontrollierten Freisetzung der Wigner-Energie durch Erhitzen des Graphits. Normalerweise stieg die Temperatur moderat an, doch diesmal kletterte sie unaufhaltsam. Die Messgeräte zeigten Werte, die nicht ins Protokoll passten, und als Techniker in die Inspektionsöffnung blickten, sahen sie ein unheilvolles Glühen.

Am 10. Oktober war der Reaktorkern ein Inferno. Zehn Tonnen Uran-Brennelemente und ein 2.000-Tonnen-Graphitblock brannten. Das Feuer setzte eine Mischung aus radioaktiven Isotopen frei: Jod-131 (besonders gefährlich für die Schilddrüse), Cäsium-137 (langfristig im Boden und in Nahrungsketten), Strontium-90 (lagert sich in Knochen ein).

Die ersten Löschversuche mit flüssigem CO₂ scheiterten – das Feuer war zu heiß, das Gas verdampfte, bevor es wirken konnte. Die letzte Option war Wasser. Niemand wusste, ob das eine Explosion auslösen würde, denn Wasser kann in einem heißen Reaktor zu Wasserstoff werden – und Wasserstoff plus Hitze ist eine sehr schlechte Kombination. Doch die Feuerwehrleute entschieden sich dafür. Mit Mut, Glück und einer Prise Verzweiflung gelang es, den Brand zu löschen.

- Die Vertuschung: Wie man ein Inferno unter den Teppich kehrt

Die britische Regierung war sich schnell einig: Das Ganze war ein PR-Albtraum. Die Öffentlichkeit erfuhr nur von einem „kleinen Zwischenfall“. Milch aus einem Umkreis von 500 Quadratkilometern wurde vernichtet, offiziell „vorsorglich“. Inoffiziell war sie radioaktiv belastet.

Ein Held dieser Geschichte war John Cockcroft, Nobelpreisträger und Leiter des Atomprogramms. Er hatte darauf bestanden, Filter in die Abluftschornsteine einzubauen – gegen den Widerstand seiner Kollegen, die sie „Cockcroft’s Follies“ nannten. Diese „Torheiten“ hielten rund 95 % der freigesetzten Radioaktivität zurück. Ohne sie wäre die Katastrophe noch größer gewesen.

Die Medien erfuhren erst Jahre später von der wahren Dimension des Unglücks. Erst in den 1980er- und 1990er-Jahren, als Aktivisten und Historiker die Archive durchforsteten, kam ans Licht, wie knapp man einer noch größeren Katastrophe entgangen war. Die Umbenennung von Windscale in Sellafield war ein Versuch, das Image zu retten – ein Namenswechsel, der die Geschichte nicht auslöschte.

- Folgen und Lehren: Wenn man aus Fehlern lernt – oder auch nicht

Windscale war ein Wendepunkt – zumindest auf dem Papier. Der Reaktor Pile 1 wurde stillgelegt, Pile 2 kurz darauf ebenfalls. Doch die Wiederaufarbeitungsanlagen in Sellafield blieben aktiv, und die Region blieb mit radioaktiver Belastung zurück.

Studien zeigten erhöhte Krebsraten in der Umgebung, besonders Schilddrüsenkrebs. Die Regierung beteuerte, die Risiken seien „minimal“. Die Bevölkerung blieb skeptisch.

Trotz des Unglücks hielt Großbritannien an der Atomenergie fest. Calder Hall, das erste kommerzielle Kernkraftwerk der Welt, produzierte weiter Strom – und Plutonium. Die Lehren aus Windscale? Filter sind gut. Vertuschen funktioniert manchmal. Und Atomkraft ist nichts für Leute, die glauben, „wird schon“ sei ein Sicherheitskonzept.

Quellen

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!