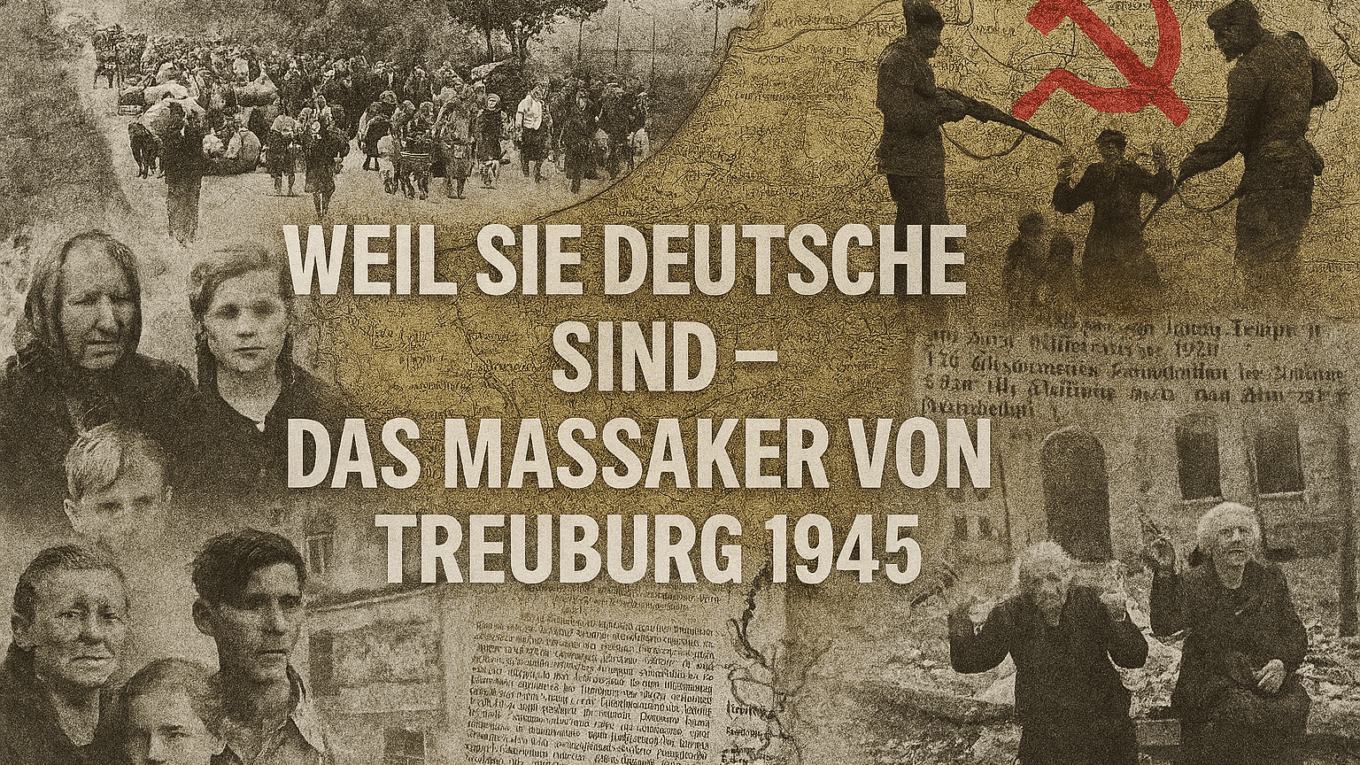

Weil sie Deutsche waren – Das Massaker von Treuburg 1945

- November 2025

Einleitung

Im Januar 1945, in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs, erreichte die Rote Armee Ostpreußen. In der Stadt Treuburg, dem heutigen Olecko in Polen, kam es zu einem der vielen tragischen Ereignisse, die das Ende des Krieges begleiteten. Rund 160 deutsche Zivilisten – Männer, Frauen und Kinder – wurden Opfer von Gewaltakten, die unter dem Vorwand der Vergeltung für die Verbrechen des NS-Regimes verübt wurden.

Historischer Hintergrund

Treuburg war bis 1945 eine ostpreußische Kreisstadt mit überwiegend deutscher Bevölkerung. Mit dem Vormarsch der Roten Armee im Januar 1945 begann eine Phase der Flucht, Vertreibung und Gewalt. Viele Zivilisten konnten nicht rechtzeitig fliehen und blieben in der Stadt zurück. Die sowjetischen Truppen betrachteten die verbliebene Bevölkerung vielfach als Feinde oder Kollaborateure. In diesem Klima kam es zu Massentötungen, Vergewaltigungen und Plünderungen, die in vielen Orten Ostpreußens dokumentiert sind.

Das Geschehen in Treuburg

Zeitzeugenberichte und historische Forschungen schildern, dass in Treuburg etwa 160 Zivilisten zusammengetrieben und erschossen wurden. Die Opfer waren überwiegend Frauen, Kinder und ältere Männer, die keine Möglichkeit zur Flucht hatten. Das Massaker wurde von sowjetischen Soldaten verübt, die die Stadt besetzt hatten. Die Leichen wurden teilweise in Massengräbern verscharrt, die erst nach Kriegsende dokumentiert wurden.

Nachwirkungen und Erinnerung

Nach 1945 wurde Treuburg in Olecko umbenannt und Teil Polens. Die Erinnerung an die Opfer blieb lange Zeit tabuisiert, da die sowjetische Besatzungsmacht keine Aufarbeitung zuließ. Erst seit den 1990er-Jahren wird das Thema in Deutschland und Polen stärker erforscht. Historiker betonen, dass diese Ereignisse im Kontext der Gewaltspirale des Zweiten Weltkriegs gesehen werden müssen, ohne die individuelle Schuld der Täter zu relativieren.

Bedeutung für die Geschichtsschreibung

Das Massaker von Treuburg steht exemplarisch für das Schicksal vieler ostpreußischer Städte im Jahr 1945. Es zeigt, wie Zivilisten zwischen den Fronten zu Opfern wurden. Die Aufarbeitung solcher Ereignisse ist ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur, um die Leiden aller Opfergruppen sichtbar zu machen.

Quellen

- Bundeszentrale für politische Bildung: Flucht und Vertreibung 1945–1948

- Deutsches Historisches Museum: Das Kriegsende 1945

- Alfred-Maurice de Zayas: Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle (2001)

- Rainer Schulze: Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße (1994)

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!