Alptraum Schutzraum – der Kellerbrand im Essener Moltkeviertel am 27. April 1944

13.10.2025

Historischer Rahmen des Moltkeviertels in Essen

Das Moltkeviertel ist kein beliebiger Stadtteil: Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als städtebauliche Einheit entworfen, mit Reformarchitektur, breiten Straßen als „Durchlüftungsschneisen“ und bewusst angelegten Grünzügen. Dieser Ansatz war damals revolutionär und machte die Gegend zu einem begehrten Wohnquartier – geprägt von Villen, Reihenhäusern und öffentlichen Bauten wie der Königlichen Baugewerkschule mit ihrem markanten Uhrenturm. Gerade diese Mischung aus bürgerlicher Architektur und urban geplanter Luft- und Grünräume schuf ein Viertel, das auf Lebensqualität setzte, lange bevor „Stadtökologie“ ein Modewort wurde. Nach dem Krieg wurden zerstörte Gebäude wiederaufgebaut, und seit 1983 schützt eine Erhaltungssatzung das Viertel als „mustergültige städtebauliche Anlage“. Das ist wichtig, weil Erinnerung und Stadtbild zusammengehören: Orte erzählen Geschichten, und das Moltkeviertel trägt – neben seinem architektonischen Glanz – auch die tiefen Schatten seiner Kriegsjahre. Wer heute durch die Straßen geht, ahnt selten, wie eng sich bürgerliche Normalität und existenzielle Gefahr damals verwoben. Für die Einordnung des Ortes, an dem das Geschehen stattfand, lohnt der Blick auf die dokumentierte Entwicklung und Stellung des Viertels innerhalb der Stadtplanung Essens baukunst-nrw.

Luftkrieg und Schutzräume in Essen: Der Kontext 1943–1944

Essen war im Zweiten Weltkrieg ein ausgesetztes Ziel der Luftangriffe – industrielles Zentrum, dicht bewohnt, verwundbar. Im Stadtgebiet wuchs die Zahl der privaten und öffentlichen Schutzräume. Keller wurden verstärkt, Entlüftungen nachgerüstet, Regeln zur Belegung und Notausrüstung verbreitet. Und dennoch blieben Keller Schutzräume mit Grenzen: Sie bieten Deckung vor Trümmern und Druck, aber sind bei Feuer, Rauch und Sauerstoffmangel riskante Orte. Gerade im letzten Kriegsdrittel häuften sich Situationen, in denen Menschen ausgerechnet im vermeintlichen Schutz erstickt sind – nicht selten ausgelöst durch Brände, die den Luftaustausch kollabieren ließen. Die Stadtgeschichte von Essen ist zentral im Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv dokumentiert; dort finden sich Bestände, Zeitungen, Verwaltungsakten und private Nachlässe, die Einblicke in den Alltag und die Katastrophen jener Zeit geben. Wer den Kontext der Schutzraumnutzung rekonstruieren will, findet über den digitalen Lesesaal des Stadtarchivs Einstiegspunkte für gezielte Recherche nach Schlagworten, Zeiträumen und Beständen. Das ist besonders entscheidend, wenn man Einzelfälle (Datum, Ort, Opferzahlen) quellensicher belegen will stadtarchiv.essen.de Wikipedia.

Der Kellerbrand im Moltkeviertel am 27. April 1944: Rekonstruktion und offene Fragen

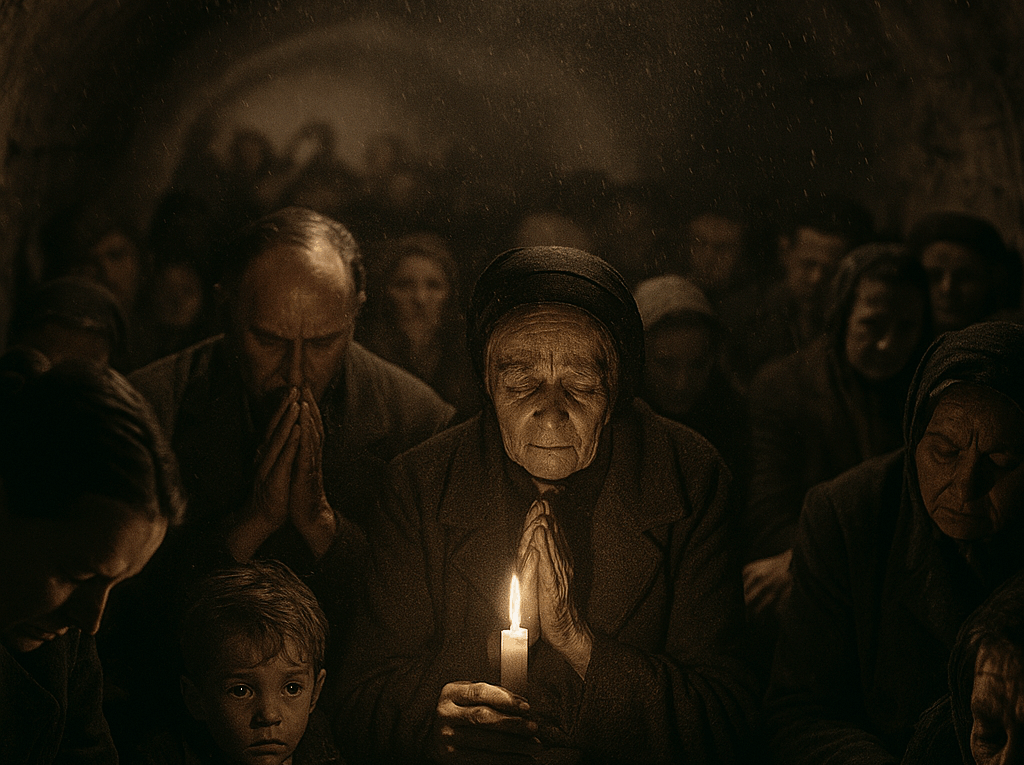

Am 27. April 1944 ereignete sich im Moltkeviertel eine Katastrophe, die – nach vorliegenden Hinweisen – mit einem Kellerbrand und daraus folgendem massiven Sauerstoffmangel verbunden war. Die Zahl der Todesopfer wird mit 80 genannt, ein erschütternder Wert, der die Dimension des Ereignisses erahnen lässt.

Ursachen und Dynamik: Warum Keller zu Todesfallen werden konnten

Ein Keller ist in Friedenszeiten ein Lagerraum, im Krieg ein Schutzraum – und in Brandlagen leider oft eine Falle. Wenn ein Feuer im oder nahe dem Keller entsteht, ziehen Rauchgase mit hoher Temperatur durch den Raum, Kohlenmonoxid bindet Sauerstoff im Blut, Kohlendioxid steigt, und vor allem: Die Sauerstoffkonzentration im Raum sinkt. Mit vielen Menschen im engen Raum beschleunigt sich der Sauerstoffverbrauch; schlecht gewartete oder verlegte Zuluftöffnungen, notdürftig verschlossene Schächte, verqualmte Treppenräume und glühende Trümmer machen Atmen zur Qual. Gleichzeitig sind Fluchtwege blockiert, Türen verziehen sich durch Hitze, Panik setzt ein. Schon wenige Minuten in einer Atmosphäre mit erhöhtem CO-Gehalt können tödlich sein, insbesondere bei älteren Menschen, Kindern oder Personen mit Vorerkrankungen.

Bei Luftangriffen entstand oft ein fatales Zusammenspiel: Sprengwirkung wirft Staub und Trümmer in die Luft, Brandbomben setzen Gebäude in Brand, die Keller füllen sich mit Rauch, und das Lüften ist praktisch unmöglich. Dazu kommen mögliche Stromausfälle, Dunkelheit und Orientierungslosigkeit. Wer die Dynamik verstehen will, schaut nicht nur auf den Brandherd, sondern auch auf Belegung, Raumvolumen, Luftwege, Material im Keller (z. B. Kohle, Holz, Farben), sowie das zeitliche Nacheinander von Angriff, Brand, Rauchentwicklung und Rettungsversuchen. Diese Faktoren erklären, warum Ereignisse mit vielen Opfern in Kellern leider kein Einzelfall der Kriegsjahre waren.

Quellenangaben

- Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv – Digitaler Lesesaal. Zugriff auf Erschließungsinformationen und Bestellhinweise für Archivalien stadtarchiv.essen.de.

https://stadtarchiv.essen.de/actaproweb/index.xhtml

- Moltkeviertel Essen – Stadtplanung und Reformarchitektur. Hintergrund zur städtebaulichen Entwicklung und Schutzstatus baukunst-nrw.

https://www.baukunst-nrw.de/objekte/Moltkeviertel-Essen-Suedostviertel-und-Essen-Huttrop–1944.htm

- Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv – Überblick zur Geschichte und Aufgaben des Archivs Wikipedia.

https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Essener_Geschichte_/_Stadtarchiv

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!