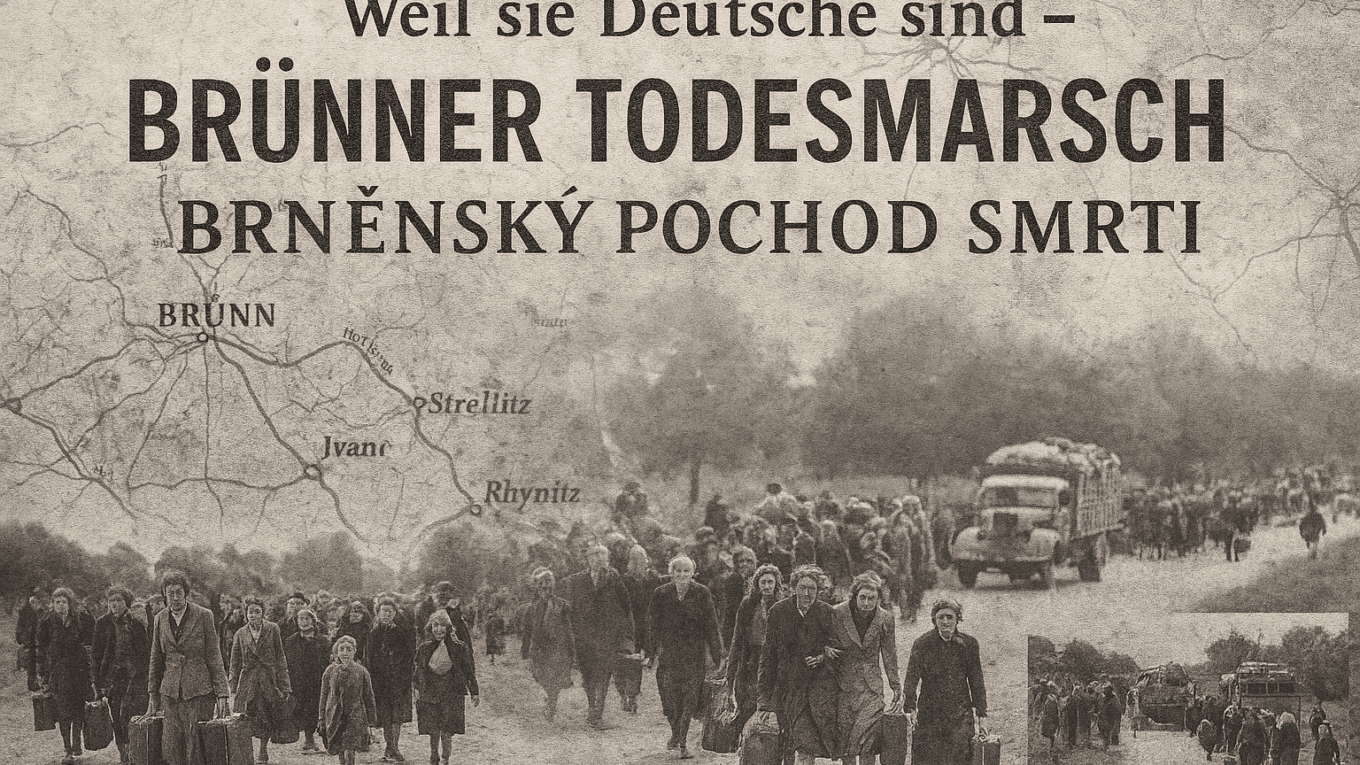

Weil sie Deutsche sind – Der Brünner Todesmarsch 1945

- Oktober 2025

Im Mai 1945, nur wenige Wochen nach der Kapitulation des Deutschen Reiches, kam es in Brünn (heute Brno, Tschechien) zu einem der dunkelsten Kapitel der unmittelbaren Nachkriegszeit. Unter dem Schlagwort „Weil sie Deutsche sind“ wurden rund 20.000 deutschsprachige Zivilisten, darunter vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen, aus der Stadt vertrieben. Ziel war es, die deutsche Bevölkerung aus Brünn zu entfernen und in Richtung der österreichischen Grenze zu treiben. Etwa 5.000 Menschen überlebten diesen Marsch nicht.

Historischer Hintergrund

Die Vertreibung der Deutschen aus Brünn stand im Kontext der sogenannten Beneš-Dekrete, die nach dem Krieg die Enteignung und Ausweisung der deutschen und ungarischen Minderheiten in der Tschechoslowakei regelten. Die Stimmung im Land war aufgeheizt. Viele Tschechen sahen in den Deutschen die Verantwortlichen für die Okkupation durch das nationalsozialistische Deutschland und für die Verbrechen, die während der Besatzungszeit begangen worden waren. Diese kollektive Schuldzuweisung führte zu einer Politik der Vergeltung, die sich in zahlreichen gewaltsamen Übergriffen und Zwangsmaßnahmen äußerte.

Am 30. Mai 1945 ordneten die Behörden in Brünn die sofortige Aussiedlung der deutschen Bevölkerung an. Die Menschen mussten ihre Häuser verlassen, oft ohne Zeit, persönliche Gegenstände oder Vorräte mitzunehmen. Viele wurden aus ihren Wohnungen gezerrt, andere erhielten nur wenige Stunden, um sich auf den Abmarsch vorzubereiten.

Der Marsch nach Pohrlitz

Die Kolonne setzte sich in Richtung Pohrlitz (Pohořelice), einer Kleinstadt etwa 55 Kilometer südlich von Brünn, in Bewegung. Der Weg führte über Landstraßen, bei sommerlicher Hitze, ohne ausreichende Versorgung mit Wasser oder Nahrung. Die Vertriebenen waren gezwungen, stundenlang zu Fuß zu gehen, begleitet von tschechischen Milizen, die den Marsch überwachten.

Viele der Menschen waren bereits geschwächt, da sie in den letzten Kriegswochen unter Hunger und Entbehrungen gelitten hatten. Unterwegs brachen Krankheiten wie Typhus und Ruhr aus, die sich in den improvisierten Lagern entlang der Route rasch verbreiteten. Zeitzeugen berichten von chaotischen Zuständen, von Menschen, die am Straßenrand zusammenbrachen, und von einer medizinischen Versorgung, die praktisch nicht vorhanden war. Wer nicht mehr weitergehen konnte, wurde häufig zurückgelassen oder misshandelt.

Erinnerung von Ilse Weitz (damals 9 Jahre alt)

Sie wurde mit Mutter, Großmutter und Schwester vertrieben. In einer Scheune, völlig durchnässt vom Regen, weigerte sich ihre Mutter weiterzugehen. Ein Tscheche drohte: „Dann muss ich Sie erschießen.“ Die Mutter antwortete: „Erschießen Sie mich, aber auch meine Kinder, weil die dann niemanden mehr haben.“

Die Zahl der Opfer ist bis heute nicht eindeutig feststellbar. Historiker gehen von mindestens 1.700 bis zu 5.000 Toten aus. Die Ursachen waren vielfältig: Erschöpfung, Hunger, Krankheiten und Gewalt durch die Bewacher. Besonders betroffen waren Kinder und ältere Menschen, die den Strapazen nicht standhalten konnten.

Politische Dimension

Der Brünner Todesmarsch war nicht nur ein lokales Ereignis, sondern Teil einer größeren politischen Entwicklung. Die tschechoslowakische Regierung unter Präsident Edvard Beneš hatte das Ziel, die deutsche Minderheit dauerhaft aus dem Land zu entfernen. Der Marsch gilt als eine der ersten großen Vertreibungsaktionen, die den Auftakt zu einer der größten Zwangsmigrationen des 20. Jahrhunderts bildeten. Insgesamt verloren in den Jahren 1945 bis 1947 rund drei Millionen Sudetendeutsche ihre Heimat.

Die Vertreibung wurde von den Alliierten auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 nachträglich gebilligt, allerdings unter der Bedingung, dass sie „geordnet und human“ durchgeführt werden sollte. Der Brünner Todesmarsch zeigt jedoch, dass diese Vorgabe in der Realität oft nicht eingehalten wurde.

Erinnerung und Aufarbeitung

Über Jahrzehnte war das Thema in der Tschechoslowakei tabuisiert. Erst nach dem politischen Umbruch von 1989 begann eine offene Auseinandersetzung mit den Ereignissen. Heute erinnern Gedenktafeln, wissenschaftliche Studien und Versöhnungsmärsche an das Leid der Opfer. Seit 2015 findet in Brünn ein offizieller „Versöhnungsmarsch“ statt, bei dem Tschechen und Deutsche gemeinsam der Opfer gedenken.

Die Erinnerungskultur ist dabei nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Versuch, Brücken zwischen den Nachfahren der Opfer und den heutigen Bewohnern zu schlagen. Sie zeigt, dass die Aufarbeitung von Gewalt und Vertreibung ein wichtiger Bestandteil der europäischen Erinnerungskultur ist und dass Versöhnung möglich ist, wenn beide Seiten bereit sind, sich der Vergangenheit zu stellen.

Quellen

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!