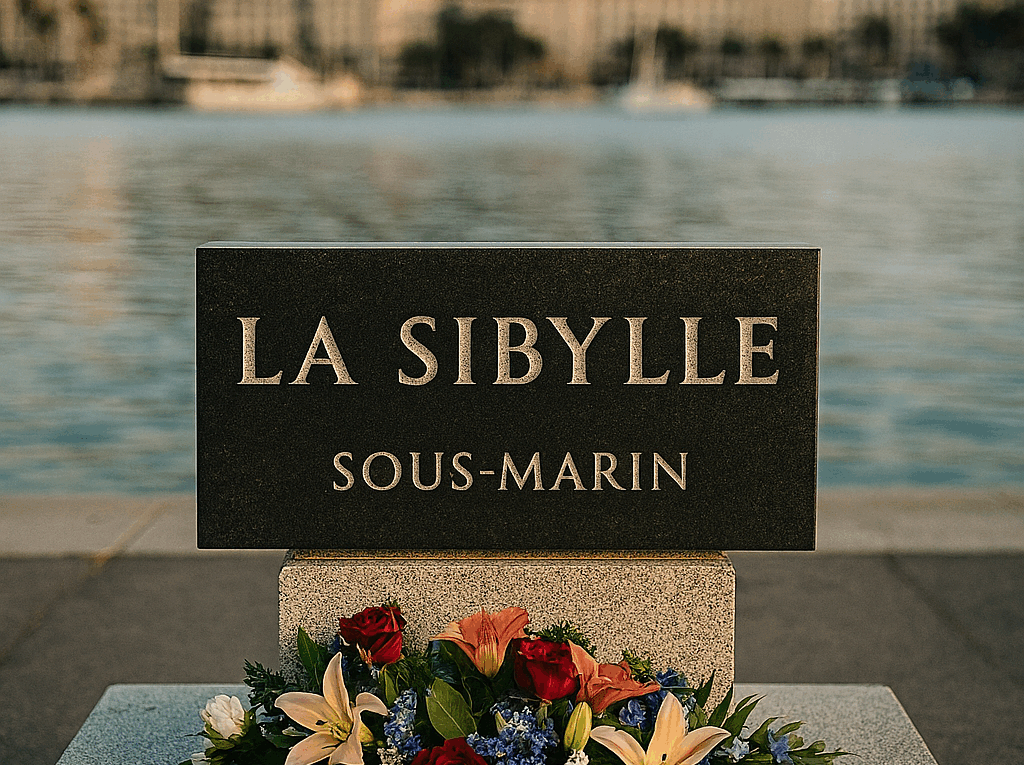

Die ungeklärte Tragödie der „La Sibylle“ (1952)

07.10.2025

Hintergrund: Von der HMS Sportsman zur „La Sibylle“

Die „La Sibylle“ war ursprünglich ein britisches U‑Boot der S‑Klasse, gebaut in Chatham und 1943 als HMS Sportsman (P229) in Dienst gestellt. Diese Klasse war für Einsätze in Nordsee und Mittelmeer konzipiert, mit einer Länge von rund 66 Metern, einer Breite von 7 Metern und einer getauchten Verdrängung von etwa 1.000 Tonnen. Der Antrieb erfolgte durch Diesel- und Elektromotoren mit einer Leistung von rund 1.900 PS. Die Bewaffnung bestand aus sieben Torpedorohren, einem Deckgeschütz und Flakbewaffnung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Boot 1951 an die französische Marine übergeben und in „La Sibylle“ umbenannt. Solche Übergaben waren Teil der Flottenmodernisierung in der Nachkriegszeit. Mit der Übernahme gelangte auch die technische Ausstattung in französischen Besitz, darunter Treibstofftanks, Batterien, Leitungen und Munition. Diese Komponenten sind für die spätere Umweltrelevanz des Wracks von Bedeutung.

Das Unglück: 24. September 1952 vor Toulon

Am 24. September 1952 sank die „La Sibylle“ während eines Übungstauchgangs vor Toulon. An Bord befanden sich 48 Besatzungsmitglieder, von denen 47 bis 48 ums Leben kamen. Die Ursache des Unglücks konnte nicht eindeutig geklärt werden. Offizielle Berichte sprechen von einem ungeklärten Sinken ohne äußere Einwirkung.

Das Wrack liegt in einer Tiefe von bis zu 750 Metern, was eine Bergung erheblich erschwert. Die genauen Umstände des Untergangs sind bis heute nicht vollständig dokumentiert. Hypothesen reichen von technischen Defekten über Probleme mit Ventilen oder Batterien bis hin zu strukturellen Schwächen des Druckkörpers. Eine abschließende Erklärung liegt nicht vor.

Umweltfolgen: Belastungen durch das Wrack

Ein U‑Bootwrack stellt eine potenzielle Quelle für Umweltbelastungen dar. Zu den relevanten Faktoren zählen:

- Kraftstoffe und Schmieröle: Diesel und Öle können über Jahre hinweg austreten und mikrofilmige Schichten an der Wasseroberfläche bilden, die die Atmung und Entwicklung mariner Organismen beeinträchtigen.

- Batterien: Historische Blei-Säure-Batterien können Schwermetalle und Säuren freisetzen, die sich im Sediment anreichern.

- Metalle und Farben: Korrosion setzt Rostpartikel und Metallionen frei. Pigmente der Nachkriegszeit enthielten häufig Zink- oder Kupferbestandteile, die lokal toxisch wirken können.

- Munition: Torpedos und Sprengstoffe an Bord können chemische Substanzen freisetzen, solange sie nicht vollständig inert sind.

Das Mittelmeer ist ein semi‑geschlossenes System mit begrenztem Wasseraustausch. Schadstoffe, die aus Wracks austreten, können sich daher langfristig im Ökosystem anreichern. Gleichzeitig bieten Wracks Hartsubstrat für Aufwuchsorganismen und können als künstliche Habitate dienen. Diese Doppelfunktion erfordert eine differenzierte Betrachtung zwischen ökologischen Risiken und biologischen Chancen.

Menschliche Dimension: Opfer und Erinnerung

Beim Untergang der „La Sibylle“ kamen nahezu alle Besatzungsmitglieder ums Leben. Die Verluste betrafen Angehörige der französischen Marine, deren Namen in offiziellen Registern dokumentiert sind. In Toulon und in der französischen Marinegeschichte wird das Ereignis als eine der schwersten Nachkriegskatastrophen im U‑Boot‑Dienst geführt.

Die Erinnerung an die Opfer erfolgt überwiegend in militärischen Gedenkformen. Eine umfassende öffentliche Aufarbeitung, die sowohl die menschliche Tragödie als auch die ökologischen Folgen berücksichtigt, ist bislang nicht etabliert. Damit bleibt die „La Sibylle“ ein Beispiel für die Verbindung von Marinegeschichte und Umweltfragen.

Aufarbeitung und Lehren

Ein zeitgemäßer Umgang mit Wracks wie der „La Sibylle“ umfasst mehrere Aspekte:

- Datentransparenz: Eine konsolidierte, öffentlich zugängliche Akte mit technischen Daten, Standortinformationen und Unfallprotokollen.

- Umweltmonitoring: Regelmäßige Untersuchungen durch ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs) und Probenahmen, um Schadstoffaustritte zu erfassen.

- Risikobewertung: Abwägung zwischen Versiegelung, Teilbergung oder Überwachung, abhängig von ökologischen, technischen und historischen Faktoren.

- Gedenkkultur: Kombination von militärischer Erinnerung und ökologischer Verantwortung, etwa durch jährliche Statusberichte.

Wracks sind sowohl historische Dokumente als auch potenzielle Umweltakten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Marinearchiven, Umweltbehörden und internationalen Institutionen ist erforderlich, da das Mittelmeer keine nationalen Grenzen unter der Wasseroberfläche kennt.

Quellenangaben

- WRECKSITE: Sibylle (S617), Verlustdatum, technische Daten, Besatzung, Wracktiefe 1

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!