Chalk River 1952 – Vom Routinebetrieb zur Kernschmelze in einer Minute

02.10.2025

Wie alles begann – und warum es nicht bei einem harmlosen Experiment blieb

Man stelle sich vor: Kanada, Winter 1952, irgendwo am Ottawa River. Die Chalk River Laboratories – damals so etwas wie das Silicon Valley der Atomforschung – laufen im Routinebetrieb. Der NRX-Reaktor brummt friedlich vor sich hin, Wissenschaftler testen Materialien, spielen mit Kettenreaktionen (natürlich nur im Rahmen der Vorschriften… hust). Alles wirkt kontrolliert, bis ein paar falsche Handgriffe und ein Zahlendreher am Telefon zeigen, wie schnell „kontrolliert“ zu „katastrophal“ werden kann.

Das Ganze war kein Kraftwerk, sondern ein Forschungsreaktor – also quasi die Spielwiese der Atomphysiker. Ironie des Tages: Genau dort, wo man herausfinden wollte, wie man alles sicher macht, passierte der erste richtig ernste Reaktorunfall der Weltgeschichte (INES-Stufe 5). Am Ende gab’s eine halbe Kernschmelze, eine Knallgas-Explosion und jede Menge kontaminiertes Wasser. Und ja – zwei Jahre später lief der Reaktor wieder. Atomforschung war eben nichts für schwache Nerven.

Der Tag, an dem die Knöpfe nicht das taten, was sie sollten

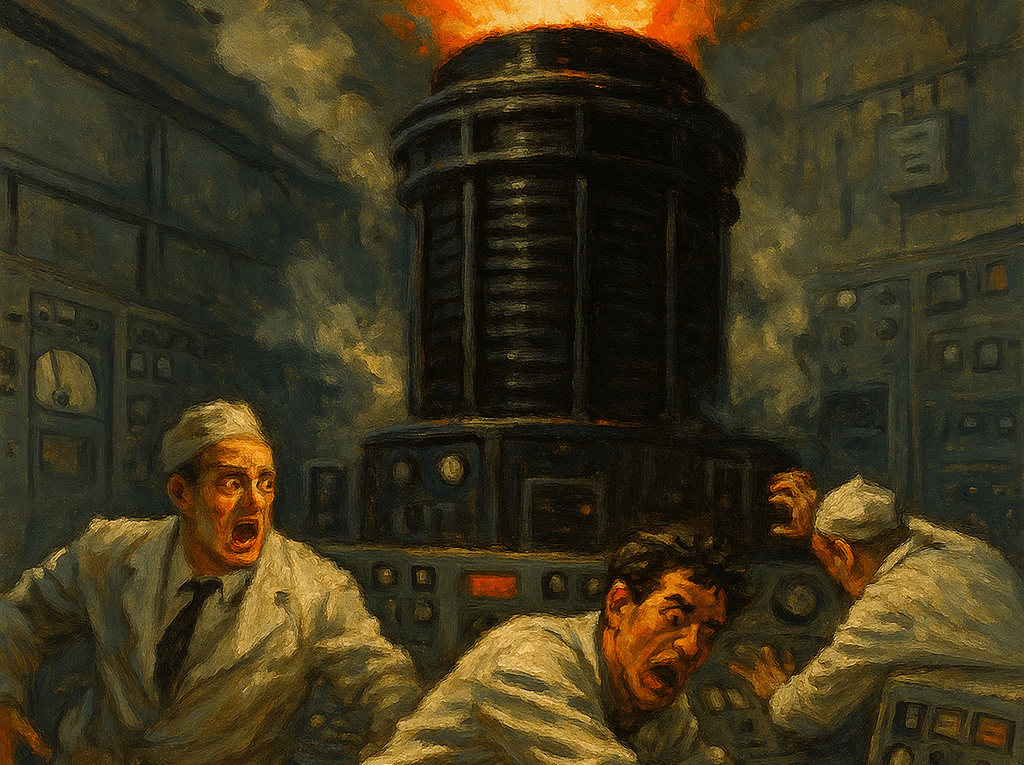

12.Dezember 1952. Der NRX läuft auf niedriger Leistung, alles Routine. Unten im Keller werden Ventile geöffnet, die eigentlich zu bleiben sollten. Oben im Kontrollraum gehen Warnlichter an, unten werden Ventile wieder geschlossen – und oben wird telefonisch die Bedienfolge korrigiert. Soweit so gut… bis der Supervisor am Telefon die falschen Knöpfe ansagt. Statt 3 und 4 drückt jemand 1 und 4. Ergebnis: Mehrere Steuerstäbe raus aus dem Kern, Leistung steigt – und zwar im Turbo-Modus: Verdoppelung alle zwei Sekunden.

Der Notfallknopf? Sollte alle Stäbe fallen lassen. Tat er aber nicht. Einer fiel, langsam. Das Kühlwasser fing an zu kochen, Uran schmolz an. Letzte Rettung: Schweres Wasser ablassen, um die Reaktion zu stoppen. Nach 62 Sekunden war der Spuk vorbei – zumindest im Reaktor. Im Gebäude und in der Luft war die Radioaktivität jetzt ein ganz anderes Thema. Und dann kam noch die Wasserstoff-Explosion, die den Druckkörper beschädigte. Wer dachte, das sei der Höhepunkt, irrte.

Technik, die begeistert – bis sie es nicht mehr tut

Der NRX war ein technisches Schmuckstück seiner Zeit: Eine große Aluminium-Calandria, gefüllt mit schwerem Wasser und Heliumgas, 175 vertikale Rohre, Natururan-Brennstoff, zwölf Steuerstäbe aus Borkarbid. Alles fein säuberlich in einem hexagonalen Gitter angeordnet. Die Steuerung? Vier Knöpfe, die je nach Kombination die Stäbe bewegen oder im Notfall fallen lassen. Klingt simpel – ist es aber nicht, wenn die Mechanik klemmt und die Anzeigen nicht ganz ehrlich sind.

Forschungsreaktoren sind komplexe Biester: Nebenleitungen, Lagerbehälter, ein 61-Meter-Schornstein, variable Konfigurationen für Experimente. Das macht sie spannend – und anfällig. Sicherheit ist hier kein Schalter, sondern ein Prozess. Und wenn der Prozess ins Stolpern gerät, kann’s schnell ungemütlich werden.

Aufräumen mit Jimmy Carter und Millionen Liter Wasser

Nach dem Unfall war klar: Hier muss richtig aufgeräumt werden. Millionen Liter kontaminiertes Wasser wurden in eine sandige Sickergrube gepumpt – besser als direkt in den Ottawa River, aber trotzdem nicht gerade ein Wellnessprogramm für die Umwelt. Der Reaktorkern? Wurde nach der Bergung vergraben. Unter den Helfern: ein junger Jimmy Carter, damals Nukleartechniker der US Navy, später Präsident der USA. Für ihn sicher eine prägende Erfahrung – für die Einsatzteams vor Ort schlicht harte Arbeit in Schutzanzügen.

Nach zwei Jahren war der NRX wieder am Netz. Erfolg? Ja. Beweis für die Wiederherstellbarkeit komplexer Systeme? Auch. Aber 1958 gab’s schon wieder Probleme mit Brennelementen. Sicherheit ist eben kein Zustand, sondern eine Daueraufgabe.

Was wir daraus gelernt haben – und was nicht

Chalk River hat gezeigt: Bedienfehler, mechanische Macken und Missverständnisse sind eine explosive Mischung. Kanadas Antwort war nicht „Schluss mit Atom“, sondern „Besser machen“: robustere Designs, klarere Notfallprozeduren, mehr Redundanz. Die CANDU-Technologie ist ein Kind dieser Lehren.

Damals blieb die öffentliche Reaktion verhalten – Atomenergie war neu, aufregend und für viele schwer greifbar. Fachleute dagegen verstanden: Das war ein Wendepunkt. Nicht als Abschreckung, sondern als Frühwarnung. Wer heute über Sicherheit spricht, sollte Chalk River nicht als Kuriosität abtun, sondern als Mahnung, dass komplexe Systeme Respekt verlangen.

Quellen

- Atomunfall.de – „1952: Chalk River, Kanada (INES: 5)“

- Xylene Power – „The NRX Incident (1952)“

- EBSCO Research Starters – „Chalk River Nuclear Reactor Explosion and Meltdown“

- AtomkraftwerkePlag – „Chalk River, Kanada 1952“

- Wikipedia (fr) – „Accident nucléaire de Chalk River“

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!