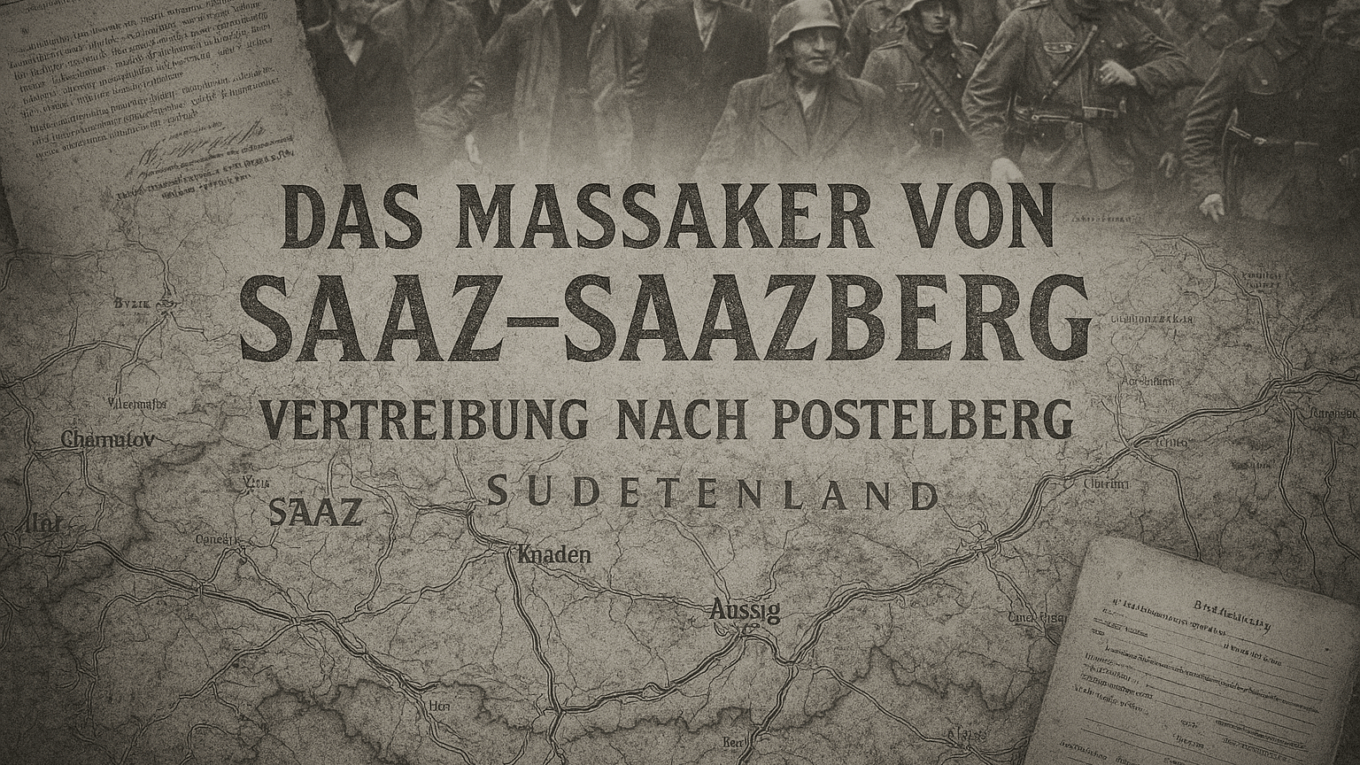

Vergessene Wunden – Das Massaker von Saaz–Saazberg im Juni 1945

- Oktober 2025

Einleitung

Im Juni 1945, nur wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ereignete sich im nordböhmischen Saaz (Žatec) und im benachbarten Saazberg (heute Žatecká Hora) ein Massaker, das bis heute ein dunkles Kapitel der europäischen Nachkriegsgeschichte darstellt. Rund 200 deutsche Zivilisten wurden nachweislich getötet. Dieses Ereignis war Teil der sogenannten „wilden Vertreibungen“, die unmittelbar nach Kriegsende in der Tschechoslowakei stattfanden.

Historischer Hintergrund

Nach der Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 kehrte die Tschechoslowakei in ihre Vorkriegsgrenzen zurück. Die deutsche Minderheit, die im Sudetenland jahrzehntelang gelebt hatte, wurde nun kollektiv für die Verbrechen des Nationalsozialismus verantwortlich gemacht. Bereits im Mai 1945 begannen Übergriffe, Internierungen und Zwangsumsiedlungen.

Die Region um Saaz war stark deutsch geprägt. Mit dem Einmarsch tschechoslowakischer Truppen und Milizen kam es zu systematischen Verhaftungen. Männer zwischen 13 und 65 Jahren wurden zusammengetrieben, misshandelt und in improvisierte Lager gebracht.

Das Massaker von Saaz–Saazberg

Zwischen dem 3. und 6. Juni 1945 wurden mehrere Hundert deutsche Männer aus Saaz und Umgebung auf den Marktplatz getrieben. Unter Schlägen und Schüssen zwang man sie in Kolonnen in Richtung Postelberg (Postoloprty). Viele starben bereits auf dem Marsch.

In Saazberg selbst kam es zu gezielten Erschießungen. Zeitzeugen berichten von mindestens 200 gesicherten Opfern, die in Gruben verscharrt wurden. Die Opfer waren Zivilisten – darunter auch Alte, Kranke und Jugendliche.

Die Verantwortung lag bei Einheiten des tschechoslowakischen Innenministeriums und der Armee. Namen wie Oberleutnant Jan Zícha, Leutnant Jan Čubka und Hauptmann Vojtěch Černý tauchen in späteren Untersuchungen auf egerer-landtag.de.

Juristische Aufarbeitung

Bereits 1947 leitete die tschechoslowakische Regierung Untersuchungen ein. Ein parlamentarischer Ausschuss befragte Zeugen und Offiziere. Doch die Verfahren verliefen im Sande. Die Verantwortlichen wurden nie ernsthaft bestraft.

Erst Jahrzehnte später begann eine breitere historische Aufarbeitung. Historiker wie Andreas Kalckhoff und Jiří Padevět ordnen die Ereignisse heute als Teil einer ethnischen Säuberung ein, die in ihrer Dimension mit anderen europäischen Nachkriegsmassakern vergleichbar ist Pollux – Informationsdienst Politikwissenschaft.

In Tschechien wie auch in Deutschland blieb das Massaker lange ein Tabuthema. Erst seit den 1990er-Jahren gibt es Gedenkinitiativen. Lokale Vereine und Historiker bemühen sich, die Opfer namentlich zu erfassen und würdig zu erinnern.

Das Massaker von Saaz–Saazberg steht exemplarisch für die Gewaltspirale, die nach dem Ende des Krieges nicht abriss, sondern in vielen Regionen Europas neue Opfer forderte.

Quellen

- Massaker während der „wilden Vertreibung“ in der Tschechoslowakei 1945 – Egerer Landtag egerer-landtag.de

- Pollux – Was geschah in Saaz und Postelberg im Juni 1945? Pollux – Informationsdienst Politikwissenschaft

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!