Weil sie Deutsche sind – Gewaltakte in Kolberg, März 1945

- November 2025

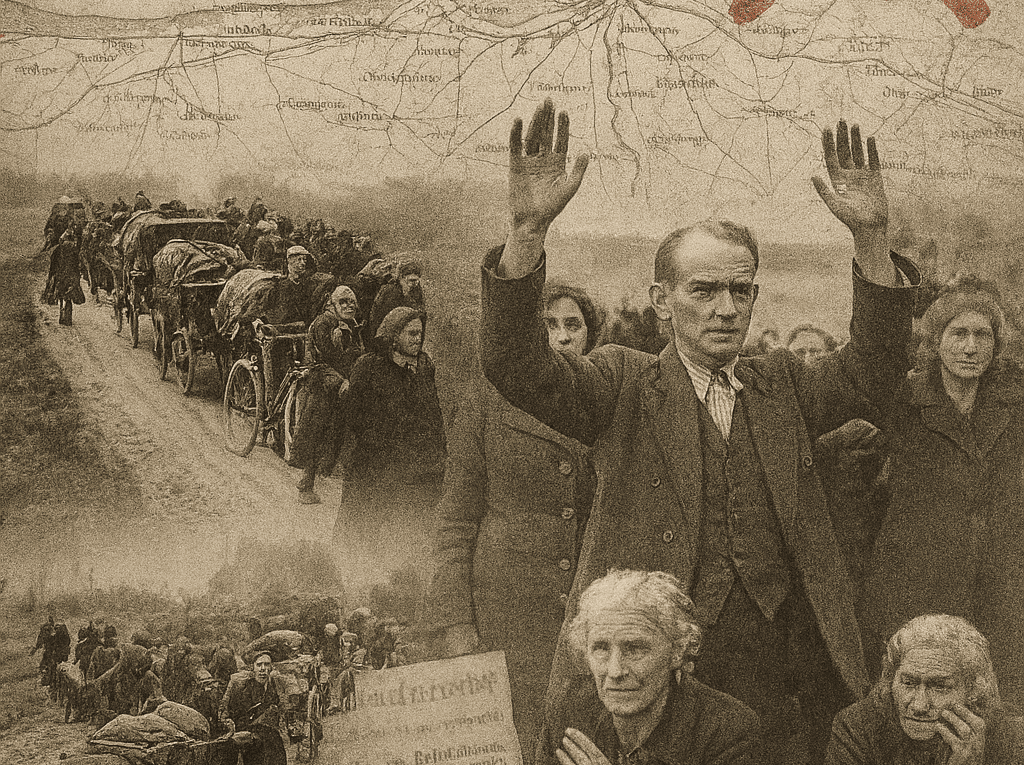

Die letzten Kriegstage in Pommern

Im März 1945 wurde die Hafenstadt Kolberg (heute Kołobrzeg in Polen) zu einem Brennpunkt der letzten Kämpfe des Zweiten Weltkriegs. Von den Nationalsozialisten zur „Festung“ erklärt, sollte die Stadt unter allen Umständen gehalten werden. Zwischen dem 4. und 18. März tobten erbitterte Gefechte zwischen der Wehrmacht auf der einen und sowjetischen sowie polnischen Truppen auf der anderen Seite. Die Zivilbevölkerung war inmitten dieser Kämpfe gefangen, viele hatten keine Möglichkeit zur Flucht.

Die Einnahme der Stadt und ihre Folgen

Nach der Kapitulation der deutschen Verteidiger begann für die verbliebenen Einwohner eine Zeit der Angst und Unsicherheit. Zeitzeugenberichte und historische Studien belegen, dass es unmittelbar nach der Einnahme zu massiven Übergriffen kam. Wohnungen wurden aufgebrochen, Geschäfte geplündert und Vorräte beschlagnahmt. Für viele Familien bedeutete dies den Verlust ihrer letzten Habseligkeiten. Die Plünderungen waren nicht nur spontane Akte einzelner Soldaten, sondern entwickelten sich zu einem allgegenwärtigen Phänomen, das den Alltag der Zivilisten prägte.

Sexualisierte Gewalt als Kriegsinstrument

Besonders erschütternd sind die Berichte über systematische Vergewaltigungen. Frauen und Mädchen, unabhängig von Alter oder sozialem Hintergrund, wurden Opfer sexueller Gewalt. Historiker sprechen von einem Massenphänomen, das in Kolberg wie in vielen anderen Städten Ostdeutschlands auftrat. Die Taten geschahen oft in den eigenen Wohnungen der Opfer, manchmal auch in improvisierten Lagern oder auf offener Straße. Viele Frauen erlitten schwere körperliche und seelische Verletzungen, manche nahmen sich aus Verzweiflung das Leben. Die Gewalt richtete sich nicht nur gegen junge Frauen, sondern auch gegen ältere, was die Willkür und Brutalität der Täter verdeutlicht.

Tötungen und Misshandlungen

Neben Plünderungen und Vergewaltigungen kam es auch zu gezielten Tötungen. Manche Zivilisten wurden erschossen, weil sie sich weigerten, ihre Wohnungen zu verlassen oder Wertgegenstände herauszugeben. Andere starben an Misshandlungen oder wurden Opfer von Vergeltungsaktionen. In einigen Fällen wurden Männer verschleppt und verschwanden spurlos. Die Gewaltakte folgten keinem klaren Muster, sondern waren Ausdruck einer Atmosphäre der Straflosigkeit, in der das Leben der deutschen Bevölkerung kaum Schutz genoss.

Historische Einordnung

Die Ereignisse in Kolberg stehen im größeren Kontext der Endphase des Zweiten Weltkriegs. Nach den unermesslichen Verbrechen, die deutsche Truppen in der Sowjetunion begangen hatten, war die Rote Armee von einem tiefen Vergeltungswillen geprägt. Die Übergriffe in Kolberg waren daher kein isoliertes Geschehen, sondern Teil einer Welle von Gewalt, die viele Städte in den ehemals deutschen Ostgebieten erfasste. Dennoch bleibt es wichtig, das Leid der Zivilbevölkerung zu dokumentieren und sichtbar zu machen, ohne die historischen Zusammenhänge auszublenden.

Erinnerung und Vergessen

In der heutigen Erinnerungskultur Polens wird Kolobrzeg vor allem als Symbol des polnischen Sieges und der „Rückkehr an die Ostsee“ gefeiert. Die Leiden der deutschen Zivilisten finden dagegen nur selten Erwähnung. Erst in den letzten Jahrzehnten haben Historiker und Zeitzeugenberichte begonnen, diese Seite der Geschichte stärker zu beleuchten. Damit wird ein differenzierteres Bild der Ereignisse möglich, das sowohl die militärische als auch die menschliche Dimension berücksichtigt.

Quellen

- Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de

- Deutsches Historisches Museum: https://www.dhm.de

- Helmut Langerbein: Festung Kolberg 1945

- Deutsche Welle: https://www.dw.com

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!