Atemnot über den Städten: Wie Cubatão und Portugalete zum Symbol für tödliche Luft wurden

06.10.2025

Ich erinnere mich an meinen ersten tiefen Atemzug nach einem Sommergewitter: diese klare, kühle Luft, die fast nach Neuanfang schmeckte. Und dann die Bilder aus Cubatão, Brasilien — das „Tal des Todes“, wo die Luft selbst zur Gefahr wurde. In den 1980ern galt Cubatão als Synonym für extreme Industrieabgase und eine Stadt, der man ansah, dass sie viel zu lange zu viel geschluckt hatte: Staub, Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlenmonoxid. Wer dort lebte, trug die Last einer Boomökonomie auf den eigenen Lungen. Und ehrlich: Es lässt mich nicht kalt. Denn Luft ist das unsichtbare Gemeingut, das wir alle teilen, und genau deshalb ist Luftverschmutzung nie nur lokal. Der Smog aus einem Tal, ob zwischen Atlantik und Serra do Mar oder an der Mündung des Nervión, erzählt immer auch etwas über uns: Was wir fördern, was wir tolerieren, was wir übersehen.

Die Geschichte von Cubatão ist dabei brutal konkret. Anfang der 1980er fielen täglich Dutzende Tonnen an Schadstoffen auf die Stadt; eine Industrie, die Stahl, Dünger, Treibstoffe und Chemierohstoffe in gigantischen Mengen erzeugte, blies die Nebenprodukte in die Täler, wo der Wind sie zu wenig forttragen konnte. Diese Topografie — eine Stadt eingeklemmt zwischen Meer und Gebirge — wurde zum Verstärker eines Systems, das Risiken externalisierte und Kosten sozialisierte. Wer so lebt, vergisst irgendwann, wie blau Himmel sein kann. Und selbst wenn später Millionen in Filter und Gaswäscher flossen, blieb der Zweifel: Reicht das, wenn die Menschen weiter im Schatten alter Leitungen und mangelhafter Infrastruktur wohnen?

Ich schreibe das als Hobbyblogger mit Haltung: Es geht nicht um Skandalsucht, sondern um Klarheit. Luftverschmutzung ist messbar, spürbar, korrigierbar — aber nur, wenn wir hinsehen. Und weil Geschichten Brücken schlagen, verbinde ich Cubatão mit Portugalete im spanischen Baskenland, einer anderen Industrielandschaft, wo die Luftwerte heute oft „mäßig“ sind. Diese „Mäßigkeit“ verschleiert jedoch, dass empfindliche Menschen sie längst als Warnsignal lesen. Luft ist politisch, wirtschaftlich, sozial — und vor allem: persönlich.

Cubatão 1984: Feuer, Smog und ein Systemversagen

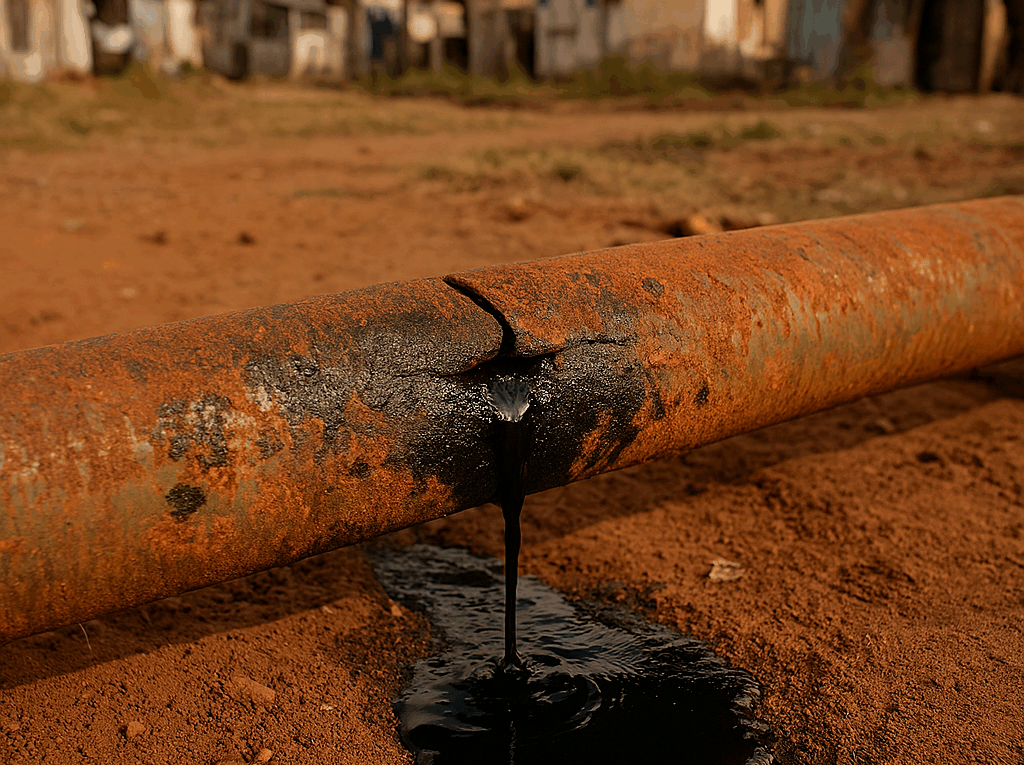

1984 steht als Zäsur für Cubatão. In der Favela Vila Socó (häufig mit dem angrenzenden, ähnlich belasteten Gebiet Vila Parisi in Berichten verwoben) kam es am 25. Februar zu einem verheerenden Pipelineunglück: Rund 700.000 Liter Kraftstoff traten aus, ein Feuersturm fraß sich durch die Siedlung, zerstörte etwa tausend Häuser und tötete nach offiziellen Angaben knapp hundert Menschen. Die Bilder sind kaum zu ertragen: Holzbaracken, auf einem ehemaligen Mangrovensumpf errichtet, ohne adäquate Infrastruktur, direkt neben Industriezäunen — und darüber eine Luft, die wegen der Topografie schlechter abziehen konnte. Hier verbanden sich die Schwächen von Planung, Kontrolle und Verantwortung zu einer Tragödie, die der Soziologe Ulrich Beck später als Beispiel für die „Risikogesellschaft“ heranzog.

Wenn ich alte Berichte lese, springt mich vor allem eines an: Viele wussten um die Gefahren maroder Leitungen und Lager, sie waren dokumentiert, diskutiert, und doch geschah zu wenig. In einer Stadt, deren industrieller Output für Stahl, Dünger und Treibstoffe zentral war, hatte „Produktsicherheit“ Vorrang, „Lebenssicherheit“ wurde im Zweifel verschoben. Diese Verschiebung sah man im Alltag: Kinder mit Atemproblemen, Erwachsene mit chronischen Beschwerden, Familien, die in die Küstenstadt Santos flohen, weil die Wohnung nahe einer Rauchfahne keine Option mehr war. Und immer schwebte der Smog. Ein „Tal des Todes“ ist kein journalistischer Effekt, sondern ein kollektiver Hilferuf, wenn Emissionen, mangelhafte Aufsicht und soziale Verwundbarkeit sich gegenseitig verstärken.

Was mich wütend macht, ist die Normalisierung solcher Zustände. Ob „Arbeitsplätze zuerst“ oder „Filter später“ — es sind Formeln, die nicht unschuldig sind. Gleichzeitig ist die Gegenbewegung real: Ab 1984 floss in Cubatão viel Geld in Umweltschutzmaßnahmen, Unternehmen bauten Filter, Behörden setzten Standards, und ja, Schadstoffquellen wurden erfasst und zum Großteil kontrolliert. Aber in einem Viertel, das buchstäblich brannte, heilt kein Feinstaubfilter die Brandnarben. Das ist die doppelte Wahrheit von Luftpolitik: Technik senkt Werte; Gerechtigkeit braucht mehr.

Atemluft und Gesundheit: Was Giftwolken mit Menschen machen

Was bedeutet „schlechte Luft“ konkret? Keine Floskel, sondern ein Spektrum an Risiken, das von Reizungen über chronische Erkrankungen bis hin zu lebensverkürzenden Effekten reicht. In Cubatão zeigten schon frühe Untersuchungen, wie Kinder unter schwerer industrieller Belastung litten: eingeschränkte Lungenfunktion, häufige Atemwegsprobleme, eine Alltagsrealität, in der Husten zum Soundtrack und ein tiefer Atemzug zur Rarität wurde. Diese Befunde sind nicht „gefühlt“, sondern gemessen — und sie bestätigen, dass Luftverschmutzung die Verletzlichsten zuerst trifft: Kinder, Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen. Wer das liest und an Schulwege entlang von Industriearealen denkt, versteht die Dimension sofort.

Die Emissionslage in den 1980ern war drastisch: Tonnen an Staub, Schwefeldioxid, Stickoxiden und Kohlenmonoxid, die täglich auf eine Stadt niederrieselten, wo die Serra do Mar als natürliche Wand den Abzug erschwerte. Solche Gemische sind nicht simpel zu „behandeln“ — sie interagieren, sie verändern sich, sie bilden sekundäre Schadstoffe, und sie gelangen tief in Atemwege. Gerade Feinstaub und bestimmte Gase sind tückisch, weil ihre Schäden kumulieren. Ein Tag belastet; ein Jahrzehnt formt Krankheitsbiografien. Deshalb ist es so entscheidend, nicht nur Maximalwerte zu drücken, sondern Spitzen, Dauer und Zusammensetzung im Blick zu behalten. Cubatão zeigt: Wenn man so lange so viel einatmet, wird Gesundheit zu Statistik, und Statistik zu Schicksal.

Was bleibt von den technischen Verbesserungen? Sie wirken. Filter, Gaswäscher, Prozessumstellungen — all das senkt Emissionen. Aber Messwerte sind nur die halbe Geschichte. Wer auf kontaminiertem Boden lebt, wer über Jahre exponiert war, trägt Risiken weiter. Die Luft kann sich bessern, und doch bleiben in Wasser, Boden, Körper Spuren zurück. Wenn Behörden wie CETESB Projekte starten, Standards setzen und Kontrollen ausweiten, ist das zentral — und gleichzeitig erinnert Cubatão daran, dass Beteiligung der Bevölkerung und Rechenschaftspflichten über Technik hinausgehen müssen: Transparenz, Umsiedlung aus Hochrisikolagen, medizinische Nachsorge. Saubere Luft ist ein Anfang, nicht das Ende.

Portugalete und das Erbe der Industrieabgase

Warum Portugalete? Weil diese Stadt — eingebettet in die Industrieregion des Baskenlands — eine andere Perspektive auf dasselbe Thema bietet: Luft als täglicher Gradmesser unserer industriellen Geschichte. Heute werden dort regelmäßig Luftqualitätsdaten veröffentlicht, und oft lautet das Urteil „mäßig“. Das klingt harmlos, ist es aber nicht unbedingt. „Mäßig“ bedeutet, dass empfindliche Gruppen — Kinder, Ältere, Menschen mit Herz- oder Lungenleiden — reagieren können. Feinstaub, Stickstoffdioxid, Ozon: das sind die üblichen Verdächtigen, und sie sind nicht Theorie, sondern auf Anzeigen sichtbar. Wer draußen joggt, spürt Ozon an heißen Tagen als Kratzen; wer mit Asthma lebt, kennt die Feinstaubspitzen. Die nüchternen Zahlen erzählen die gleiche Geschichte: heutige Messungen, die warnen, ohne zu schreien.

Im größeren Spanien-Bild ist die Lage heterogen. Manche Städte haben gute Werte, andere rutschen in „ungesund für empfindliche Gruppen“. Der landesweite Durchschnitt ist kein Freibrief, denn er kaschiert Spitzen und lokale Lasten, gerade entlang von Verkehrsachsen und in dichten urbanen Kesseln. Für Portugalete heißt das: Man muss die eigene Mikrolage kennen — wo sind die Straßen mit hohem NO₂, wann steigen PM₂.₅-Werte, wie verhält sich das Ozon im Sommer? Karten und Stundenprognosen helfen, den Alltag anzupassen: morgens statt abends laufen, eine Route abseits der Hauptstraßen wählen, Fenster zur richtigen Zeit lüften. Das ist nicht Panik, das ist Pragmatismus in einer Welt, in der Luftqualität stündlich schwankt.

Als Blogger will ich hier weder dramatisieren noch verharmlosen. Portugalete steht nicht im Ruf eines „Tals des Todes“. Aber es steht — wie viele europäische Industriestädte — im Spannungsfeld von Tradition, Verkehr, Industrie und Gesundheit. Das „mäßig“ der Messgeräte ist ein freundlicher Klaps auf die Schulter: „Pass auf dich auf.“ Wer Luft als Commons ernst nimmt, liest solche Signale nicht als Alarmismus, sondern als Einladung, die eigene Umgebung aktiv mitzugestalten. Daten sind der Anfang. Haltung ist der Hebel.

Verantwortung, Wandel und was wirklich hilft

Was hilft wirklich gegen dreckige Luft? Nicht der moralische Zeigefinger, sondern der Mix: harte Standards, technische Nachrüstung, echte Kontrollen, transparente Daten, und ja — soziales Rückgrat. In Cubatão begann der Wandel, als die Militärdiktatur endete, als Katastrophen öffentlich wurden, und als internationale Mittel flossen. Unternehmen investierten ab 1984 massiv in Umweltschutz, die Zahl der primären Schmutzquellen unter Kontrolle stieg, und die Luftwerte sanken. Das ist der technische Teil der Geschichte, und er ist wichtig, weil er zeigt: Regulierung und Technologie wirken, wenn man sie ernst nimmt. Aber selbst dort war klar: Ohne Beteiligung der Menschen vor Ort, ohne Rechenschaft darüber, wo man baut, wen man umsiedelt und wie man Verantwortung teilt, bleibt „Sauberkeit“ ein Messwert, kein Lebenswert.

Für Städte wie Portugalete ist die Agenda ähnlich, wenn auch die Ausgangslage besser: überregionale Luftqualitätspläne, Verkehrsreduktion (zum Beispiel durch saubere Busflotten und verlässliche Bahn), Begrünung, Förderung aktiver Mobilität abseits von Hauptstraßen, und intelligente Logistik für Industrie und Häfen. Messdaten in Echtzeit sind dabei mehr als ein Dashboard; sie sind ein demokratisches Werkzeug. Wer sie öffentlich macht, schafft Vertrauen. Wer sie ignoriert, sät Misstrauen. Für empfindliche Gruppen sind Warnstufen kein Luxus, sondern Alltagstauglichkeit — Schulwege, Sportzeiten, Pflegeplanung. Ein Gemeinwesen, das darauf reagiert, zeigt Respekt gegenüber den Schwächsten.

Und noch etwas, das ich als Blogger nicht verschweigen will: Luftpolitik ist auch Gerechtigkeitspolitik. Vila Socó brannte, weil Menschen in einer hochgefährlichen Lage lebten, in der Infrastruktur, Aufsicht und Verantwortung versagten. Man kann Filter installieren; man muss Risiken reduzieren, bevor sie Menschen treffen. Umsiedlungen aus Hochrisikozonen, klare Nutzungsregeln, Priorität für Gesundheit — das ist nicht wirtschaftsfeindlich, das ist zivilisiert. Die Lektion aus 1984 lautet nicht „Technik reicht“, sondern „Technik plus Haltung“.

Was bleibt: Lehren für Meere, Tiere, Menschen

Luftverschmutzung endet nie an der Stadtgrenze. Was wir ausstoßen, lagert sich ab, durchdringt Wasser, beeinträchtigt Ökosysteme. In Cubatão zeigten sich die ersten Zeichen von Erholung in Mangrovensümpfen, Krabben kehrten zurück — und doch schwebte das Fragezeichen: Sind sie mit Schwermetallen belastet? Diese Ambivalenz ist ehrlich. Natur kehrt zurück, aber nicht immer unbeschädigt. Und für uns Menschen gilt dasselbe: Wenn die Luft sich bessert, ist das ein Segen; die Vergangenheit bleibt ein Echo im Körper. Das ist keine Schreckenspoesie, sondern ein Aufruf zur Langfristigkeit: Wer heute kluge Luftpolitik macht, spart morgen Klinikkosten und Lebenszeit.

Was kann jede und jeder tun? Erstens: Daten lesen, nicht ignorieren. Zweitens: Wege und Zeiten wählen, die Atemräume eröffnen. Drittens: politisch dort Druck machen, wo Emissionsspitzen entstehen — Verkehr, Industrie, Wärme. Viertens: Kinder und Ältere in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine Rangfolge, die kein großes Budget braucht, aber Haltung. Und ja, wir dürfen auch feiern: Wenn eine Stadt messbar sauberer wird, ist das kein PR-Text, sondern ein besseres Frühstück am offenen Fenster.

Warum diese Geschichte heute? Weil 1984 nicht vorbei ist, solange wir Wegsehen üben. Und weil „mäßig“ nicht genug ist, wenn „gut“ erreichbar wäre. Cubatão und Portugalete erzählen zwei Kapitel derselben Chronik: Risiko, Verantwortung, Wandel. Wer diese Chronik liest, versteht: Saubere Luft ist kein Luxusprojekt — sie ist der Grundton eines würdigen Lebens.

Quellenangaben

- Ruß schwebt über dem Tal des Todes (taz, 1992)

- Vila Parisi / Vila Socó – Überblick zu Umwelt- und Gesundheitsfolgen, 1984-1990er (Wikipedia-Eintrag mit Fachquellen)

- Incêndio da Vila Socó completa 40 anos (G1, 2024)

- Luftqualitätsindex Spanien – Überblick und Ranglisten (IQAir)

- Echtzeit-Luftkarte Spanien (AQICN)

- Luftqualität in Portugalete – aktuelle Werte und Schadstoffprofile (Tutiempo)

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!