Grauen in der Luft: Leipzig/Halle und der Schwefeldioxid-Schock 1978–1990

05.10.2025

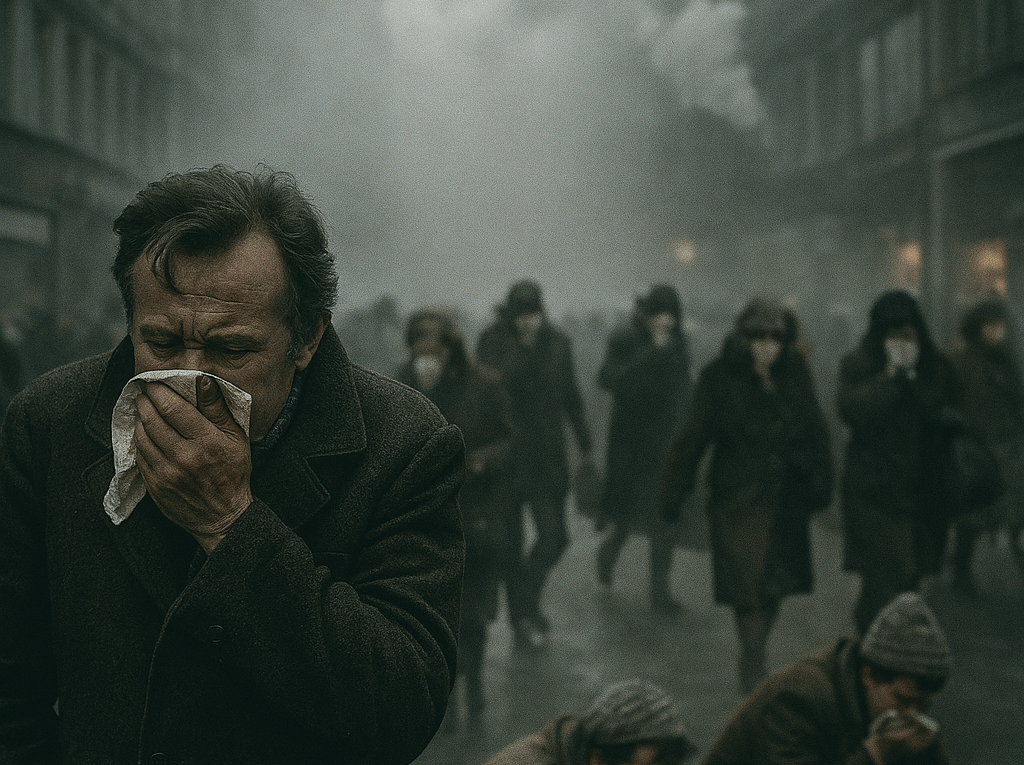

Ankommen im Dunst: Alltag zwischen Industrie und Smog

Zwischen 1978 und 1990 war die Region Leipzig/Halle geprägt von einer konstant hohen Luftbelastung. Schwefeldioxid aus Braunkohlekraftwerken mischte sich mit Staub und Asche und bildete eine dichte Schicht über Städten und Dörfern. Die DDR setzte aus wirtschaftlichen und politischen Gründen auf heimische Braunkohle, da Erdölimporte aus der Sowjetunion reduziert wurden. Die Kraftwerke waren veraltet und verfügten kaum über Entschwefelungsanlagen. Smog-Alarm war in den Wintermonaten häufig, die Sicht eingeschränkt, und die Luftqualität lag deutlich unter internationalen Standards. Messstationen dokumentierten Werte, die europaweit zu den höchsten gehörten. Bitterfeld und Mölbis wurden zu Synonymen für extreme Umweltbelastung. Parallel zur Luftverschmutzung kam es auch zu Belastungen von Gewässern und Böden, da Industrieabwässer ungefiltert in Flüsse und Seen gelangten.

Was in der Luft lag: Braunkohle und Schwefeldioxid

Die DDR war rohstoffarm und auf Braunkohle als Energieträger angewiesen. Die Verbrennung setzte große Mengen Schwefeldioxid frei, das in Verbindung mit Feuchtigkeit sauren Regen verursachte. Dieser wirkte sich langfristig auf Wälder und landwirtschaftliche Flächen aus. Statistiken belegen, dass die mittlere Schwefeldioxid-Belastung in Ostdeutschland bis zu zwölfmal höher war als in Westdeutschland. Im Januar 1985 erreichten die Werte in Leipzig bis zu 4.999 µg/m³ – ein Spitzenwert, der die Anzeigegrenzen der Messgeräte überschritt. Waldschäden waren weit verbreitet; 1991 zeigte jeder dritte Baum deutliche Symptome. Die hohe Belastung war nicht auf einzelne Ereignisse beschränkt, sondern ein Dauerzustand, der durch fehlende technische Modernisierung verstärkt wurde.

Smog-Alarm: Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt

Smog-Alarm bedeutete Einschränkungen im Alltag: Schulen reduzierten Aktivitäten im Freien, Sportveranstaltungen wurden abgesagt, und die Sichtweite sank erheblich. Die Belastung führte zu erhöhten Raten von Atemwegserkrankungen, Hautreizungen und Augenproblemen. Staubschichten auf Gebäuden und Fahrzeugen waren sichtbare Zeichen der Emissionen. Die Kombination aus Industrie, Chemieproduktion und Energieerzeugung in der Region führte zu einer kumulativen Belastung, die durch die geografische Lage verstärkt wurde. Die extremen Werte im Januar 1985 gelten bis heute als Beispiel für die Umweltprobleme der DDR. Die Folgen waren nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial relevant.

Politik und Realität: Umweltgesetze ohne Wirkung

Die DDR verfügte über Umweltgesetze und ein Umweltministerium, doch die wirtschaftliche Entwicklung hatte Vorrang. Braunkohle blieb zentraler Energieträger, und Investitionen in Entschwefelungstechnologien wurden vernachlässigt. Neben der Luftverschmutzung waren auch Gewässer stark belastet. Der “Silbersee” bei Bitterfeld/Wolfen, ein ehemaliges Tagebauloch, wurde zur Abwassergrube der Filmfabrik Wolfen und enthielt bis zu zwölf Meter schwermetallverseuchte Schlämme. Landwirtschaftliche Düngemittel und Abfälle aus der Massentierhaltung trugen zur Belastung bei. Wilde Deponien und militärische Nutzung führten zu weiteren Kontaminationen. Die Umweltprobleme waren systemisch und betrafen Luft, Wasser und Boden gleichermaßen.

Wende und Folgen: Verbesserung mit Nebenwirkungen

Nach 1990 kam es durch Stilllegungen und Modernisierungen zu einer schnellen Verbesserung der Luftqualität. Viele Kraftwerke wurden geschlossen oder mit Entschwefelungsanlagen ausgestattet. Die Schwefeldioxid-Belastung sank deutlich, und Waldschäden gingen innerhalb eines Jahrzehnts zurück. Gleichzeitig führte der Strukturwandel zu Arbeitsplatzverlusten und wirtschaftlichen Umbrüchen in der Region. Heute spielt Braunkohle noch eine Rolle, jedoch steht CO₂ als Klimagas im Fokus. Die Erfahrungen aus Leipzig/Halle zeigen, wie technische Maßnahmen und politische Entscheidungen die Umweltqualität beeinflussen können – und wie wichtig es ist, ökologische Verbesserungen mit sozialer Verantwortung zu verbinden.

Quellen

- Bundesarchiv: Dokumentation zu Umweltbelastungen und Smog in der DDR, Bitterfeld/Wolfen, “Silbersee”

- Umwelt im Osten: Datengestützte Darstellung zu Luftverschmutzung, SO₂-Werten, Smog 1985, Ost-West-Vergleich, Waldschäden

- Haus der Geschichte: Hintergrund zu DDR-Umweltpolitik, Industriezentren Leipzig/Halle/Dresden/Karl-Marx-Stadt

*****************************************************************************

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Nutzen Sie bitte den Chat oder das Kontaktformular, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!